ここでは、春日神社(津田) について紹介します。

在所:津田元町一丁目10-1

【ポイント】

①.由来:創建年代不明の産土社

嘉吉2年(1442)、春日4神を勧請して三の宮の内宮となした。

春日神社は、枚方には末社を含んで13社存在。

※ 春日4神とは

武甕槌(タケミカズチ)命 ;鹿島神社(茨城県)の祭神・・・物部氏の祭神

經津主(フツヌシ)命 ;香取神社(千葉県)の祭神・・・物部氏の祭神

天児屋根(アメノコヤネ)命 ;藤原氏の前身である中臣氏の本来の祖神。

比咩大神(ヒメ) ;京都平野神社の大神。

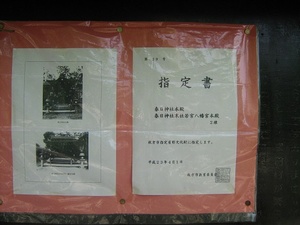

②.枚方市指定文化財:2011年4月1日指定

・春日神社本殿;一間社春日造、桧皮葺で妻を正面とす。

・八幡神社本殿;三間社流造、桧皮葺で、桁行三間、梁間一間の前面に一間の庇あり

「三十八所移し」と呼ばれる遺構で全国でも八棟。

【関連写真】

鳥居2013_04_22 金只

鳥居2013_04_22 金只  境内に入る石橋2017_01_19 金只

境内に入る石橋2017_01_19 金只

拝殿全景2013_04_22 金只

拝殿全景2013_04_22 金只  社務所(元津田村尋常小学校建物)

社務所(元津田村尋常小学校建物)

2014_07_31 金只

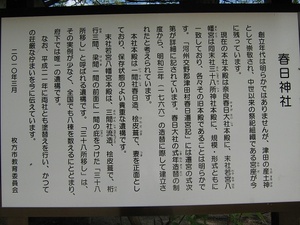

現地案内板2013_04_22 金只

現地案内板2013_04_22 金只  拝殿内奉納額(射撃訓練の的)2014_10_09 金只

拝殿内奉納額(射撃訓練の的)2014_10_09 金只

文化財指定書2013_05_21 金只

文化財指定書2013_05_21 金只  珍しい縄暖簾のしめ縄2014_01_04 金只

珍しい縄暖簾のしめ縄2014_01_04 金只

【補足説明】

①.現地案内板より

創立年代は明らかではありませんが、津田の産土神として崇拝され、中世以来の祭祀組織である宮座が今に残っています。

現在の本社本殿は奈良春日大社本殿に、末社若宮八幡宮は同末社三十八神社本殿に、規模・形式ともに一致しており、各々その旧本殿であることは明らかです。「河州交野郡津田村春日遷宮記」には遷宮の式次第が詳細に記されています。春日大社の式年造替(シキネンゾウタイ)の制度から、明和3年(1766)の造替に際して建立されたと考えられています。

本社本殿は一間社(イッケンシャ)春日造、桧皮葺(ヒワダブキ)で妻を正面としており、保存状態のよい貴重な遺構です。

末社若宮八幡宮本殿は、三間社流造(サンゲンシャナガレヅクリ)、桧皮葺で、桁行(ケタユキ)三間、梁間(ハリマ)一間の前面に一間の庇をつけた「三十八所移し」と呼ばれる遺構です。「三十八所移し」は、その実例が少なく、全国でも八棟を数えるにとどまり、府下では唯一の遺構です。

なお、平成21年に両社とも塗替えを行い、かっての荘厳な侘まいを今に伝えています。

2010年3月 枚方市教育委員会

②.以下はインターネット情報

由緒などによれば、

「当社の創建年代は不明。津田の住民は古くから穂谷の三の宮神社を氏神としていたが、津田村が繁栄するにおよんで嘉吉2年(1442)春日4神を勧請して三の宮の内宮となした」とある。

三之宮神社の末社・春日神社を勧請したのであろうが、“内宮”とは境外末社を意味するのか?。

春日4神は藤原氏が祖神として奉祀する神々だが、枚方には末社を含んで13社が祀られている。

枚方市史によれば

「鎌倉時代後期になり全国各処の交通の要衝に関所が設けられるようになると、摂関家の権威を背景とする春日社・興福寺は、淀川水系の各処に関を設けた」とあり、また興福寺官務牒疎に、「尊延寺は交野郡芝村にある興福寺の末寺で云々」とあることなどからみると、奈良春日神社・興福寺の勢力が当地までおよんでいたと思われ、そういう事情から当地域に春日社が多いのかもしれない。

当社は古くから宮座12座で奉仕されていたという。宮座とは祭神と関係の深い特定の家々が独占的に神事をおこなうために結んだ閉鎖的・特権的な祭祀組織をいう。今も形を替えて残っているというが詳細不明。

※藤原氏の前身である中臣氏の本来の祖神はアメノコヤネで枚岡神社(東大阪市)の祭神、タケミカヅチ・フツヌシは鹿島神社(茨城県)および香取神社(千葉県)の祭神で、本来は物部氏が奉祀していた祖神。物部氏本宗の没落と藤原氏の東国進出により藤原氏の氏神として取り込まれたという。

【参考情報】

インターネット:枚方の神社ー4