ここでは、朱智神社 について紹介します。

在所:田辺市天王高ケ峰25

【ポイント】

①.神功皇后の祖父迦通米雷王は、垂仁天皇の御代にこの地を治め、その子孫が朱智姓を名乗る。

②.現在の社殿は、慶長17年に建てられ、昭和13年4月 本殿が歴史上重要建築物に指定されました。

【関連写真】

本殿正面2015_10_09 金只

本殿正面2015_10_09 金只  本殿側面2015_10_09 金只

本殿側面2015_10_09 金只

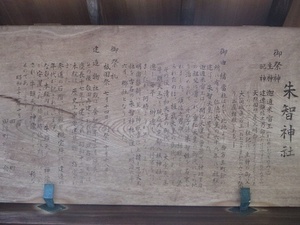

説明板2015_10_09 金只

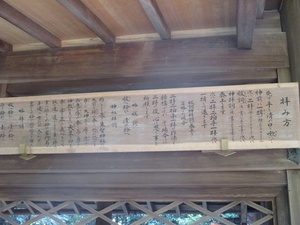

説明板2015_10_09 金只  拝み方の掲示2015_10_09 金只

拝み方の掲示2015_10_09 金只

一番上の参道の階段2015_10_09 金只

一番上の参道の階段2015_10_09 金只  二の鳥居2015_10_09 金只

二の鳥居2015_10_09 金只

二の鳥居横の標石2015_10_09 金只

二の鳥居横の標石2015_10_09 金只  一の鳥居2015_10_09 金只

一の鳥居2015_10_09 金只

一の鳥居横の標柱2015_10_09 金只

一の鳥居横の標柱2015_10_09 金只  下の道路のバス停付近2015_10_09 金只

下の道路のバス停付近2015_10_09 金只

【補足説明】

①.現地説明板より

主神 迦通米雷王(カニメイイカズチノミコ)

配神 建速須佐男命(タケハヤスサノウノミコト)

天照国照彦火明命(アマテラスクニテルヒコホアカリノミコト)-社記に主神の御父大筒城眞若王(オオツツキワカノミコト)を祭り、二座相殿とある。ー

由緒

当社はもと、此地より西方三町余りの所に有り、仁徳天皇の六十九年に、社殿建てて、朱智天皇と号しました。

迦通米雷王は、開化天皇の曾孫で、神功皇后の祖父に当られ、垂仁天皇の御代にこの地を治められて、その子孫朱智姓を名乗られました。須佐男命が相殿として祭られたのは、桓武天皇の御代であります。

その後、清和天皇の御代に、大宝天王(牛頭天王)現在の京都八坂神社に還し、毎年“榊還し”の行事を行いましたが、何時よりか無くなりました。

明治維新に至り神祇官に上請して天王社を古名の朱智神社に復し、明治6年6月、郷社となりました。

御祭礼

祇園祭 7月14日

例祭 10月18日

建造物

社殿は、養和3年11月焼失し、その後数回再建されたが、現在のものは、慶長17年に建てられ、昭和13年4月 本殿は歴史上重要建築物に指定されました。

参道の石階、社殿の懝宝珠は、建造の年代が記されています。

なお、本殿内には、牛頭天王の神像が安置され、藤原時代後期の作と称され、牛頭天王神像としては、非常に稀なものであります。

昭和33年10月1日 田町

田邊町郷土史会

②.拝殿に掲示された拝み方・・・時代の変遷で後世に伝える目的

先ず手を清め口を漱(スス)いで神前に一揖(ユウ)(軽くおじぎうすること)

次に、二拝(深くおじぎすること)

次に、祓詞(ハラヘコトバ)(後に書いてある言葉)

次に、神拝詞(後に書いてある)を奉上します。

次に、二拝二拍子一拝

次に、一揖して退ます。

祓詞拝詞の奉上を省略した場合

二拝二拍子一拝でも結構ですが、その場合には、二拝の後、心に思う事を祈願します。

略抜詞

抜(ハラ)へ給(タマエ) 清め給

神社拝詞

掛けまくも畏(カシコ)き朱智神社の大前を拝み奉って恐(カシコ)み恐みも白きく大神等(タチ)の廣き厚き御恵を辱み奉り高き尊き神教のまにまに天皇を仰ぎ奉り直き正しい眞心もちて誠の道に違うことなく負ひ持つ業に励ましめ給ひ家門高く身健(ミスコヤカ)に世のため人のために〇きもの給て恐み恐みと曰く。

略拝詞

祓へ給ひ 清め給へ

守り給ひ 幸へ給へ

【交通アクセス】

【参考情報】

京田辺市観光協会:朱智神社