ここでは、杉ケ本神社 について紹介します。

在所:片鉾本町15-30

【ポイント】

①.郊祀壇跡地:長岡京遷都を成し得た感謝の祈祷した場所

②.杉ケ本:桓武天皇がの箸を突き立て、根付いた杉に由来

③.祭神:八幡大神

摂社:八王子神社、稲荷神社、琴平神社、阿皆神社

④.病の神さま(阿皆神)

【関連写真】

杉ケ本神社全景2013_05_28 金只

杉ケ本神社全景2013_05_28 金只  鳥居2012_11_30 金只

鳥居2012_11_30 金只

大木(全景)2012_11_30 金只

大木(全景)2012_11_30 金只  神社裏大木跡2014_01_01 金只

神社裏大木跡2014_01_01 金只

拝殿(全景)2012_11_30 金只

拝殿(全景)2012_11_30 金只  拝殿から見た本殿2012_11_30 金只

拝殿から見た本殿2012_11_30 金只

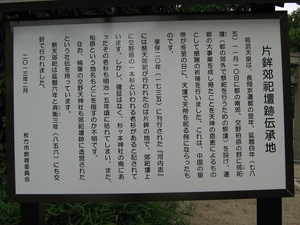

片鉾郊祀壇伝承地説明板2013_05_28 金只

片鉾郊祀壇伝承地説明板2013_05_28 金只  郊祀壇跡?2013_05_28 金只

郊祀壇跡?2013_05_28 金只

阿皆神2012_11_30 金只

阿皆神2012_11_30 金只  阿皆神(説明板)2012_11_30 金只

阿皆神(説明板)2012_11_30 金只

【補足説明】

①.現地案内板より

桓武天皇は、長岡京遷都の翌年、延暦4年(785)11月10日に都の南郊、交野柏原の野に郊祀壇(コウシダン)(都の郊外で祭祀を行うための祭壇)を設け、遷都の大事業を成し得たことを天神の恩恵によるものとして感謝の祈祷を行いました。これは、中国の皇帝が冬至の日に、天壇で天帝を祀る例にならったものです。

享保20年(1735)に刊行された『河内志』には祭天郊祀が行われたのは片鉾の地で、郊祀壇上に交野原の一本杉といわれる老杉があると記されています。しかし、確証はなく、杉ケ本神社の南にあったその老杉も明治15年頃に枯れてしまい、また、柏原という地名もどこを指すのか不明です。

なお、楠葉の交野天神社も郊祀壇跡に造営されたという社伝を持っています。

祭天郊祀は延暦6年と斉衡(サイコウ)3年(856)にも交野で行われました。 2013年2月 枚方市教育委員会

②.神社名の由来。

神社名「杉ヶ本」とは、昔、桓武天皇が片鉾村で弁当を食され、使った杉の箸を地面に突き刺しておかれたら、これが根付いて大木になった。この杉は枯れても、必ず、その根元から新しい杉が一本だけ生えることから一本杉と呼ばれた、との伝承があり、その杉があったところに建つ神社だから杉ヶ本という、という(枚方風土記)・・・この手の伝承は各地に多い。

社伝によれば、「江戸時代、男山八幡宮から八幡神を勧請して『八幡宮』として創建し、明治5年(1872)、甲斐田村の八幡宮(現甲鉾神社)に合祀されたが、同18年(1885)、もとの片鉾村に復社して『杉ヶ本』を名乗った」とある。

石清水八幡宮が近いからということか枚方市内には、ホムタワケあるいは八幡神を祀る神社が多い。

③.「片鉾」の地名由来

当村が昔から男山八幡宮の祭礼で御鉾一本の神役を務めてきたことに由来すると伝わる。

④.摂社阿皆神社

この地の阿皆神社は、現地説明版によると

このお社は他所のどこにもない珍しい神様です。昔この片鉾村にはやり病が広がったとき、旅の途中で通りかかられたえらい坊さんが、阿弥陀さんがちらばっていなさるから一ヶ所に集めて祈れば病は治ると言われ、そのように集めお祭りをすると、村から病がなくなった。

このお社は病の神さま阿皆神です。 枚方風土記

阿皆神社とは、 備中国と信濃国に阿皆神社が鎮座、東漢の祖である阿皆使主の一族が祀った神社であろう。交野は百済系渡来人が多く居住しており、蘇我物部戦争で物部が敗れた後に蘇我氏の配下であった東漢が入植したものか。拝天の対象は北極星である。