ここでは、枚方宿本陣跡 について紹介します。

在所:三矢町6

【ポイント】

①.本陣の歴史:明治3年に取壊し→北河内郡役所→公園(三矢公園)。

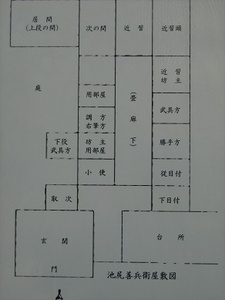

②.本陣の規模:敷地470坪、建坪215坪、部屋数25

・水防組合まで含めた敷地、道路向いに脇本陣。

③.本陣の構造:門構・玄関・上段の間があり、大名などは駕籠のまゝ上段の間の前で。

④.本陣の主は、苗字・帯刀を許され、庄屋・問屋役人を兼ねた。

・江戸時代初期 宇野新右衛門

・享保2年~明治初め 池尻善兵衛(イケジリゼンベエ)

⑤.枚方宿本陣の常連:紀州候(6代藩主宗直から)、大阪加番大名、長崎奉行、松江藩、高松藩、岸和田藩等

⑥.明治に入って本陣は廃業、跡地に北河内郡役所を建設。

【関連写真】

三矢公園全景2015_03_04 金只

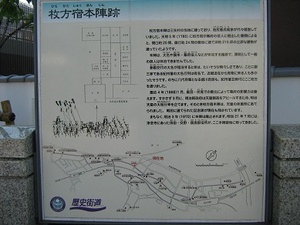

三矢公園全景2015_03_04 金只  枚方本陣跡説明板2012_05_05 金只

枚方本陣跡説明板2012_05_05 金只  枚方本陣(間取り図)2012_05_05 金只

枚方本陣(間取り図)2012_05_05 金只

【補足説明】

①.現地観光案内板より

枚方本陣は三矢村の用地に建っており、池尻善兵衛家が代々経営していました。

1785年(天明5年)に枚方宿が幕府の役人に提出した書類によると、間口約20間、奥行約24間の敷地に建坪約215坪の立派な建物が建っていたようです。

本陣は、大名や旗本・幕府役人が宿泊する施設で、原則として一般の旅人は休泊できませんでした。

参勤交代の大名が宿泊するときは、たいそうな物々しさであり、ことに御三家である紀州藩の大名行列は有名で、近郷近在から見物に来る人も多かったそうです。のちに八代将軍となる徳川吉宗も紀州藩主時代にここ枚方を通りました。

明治3年(1870)に本陣は廃止されます。明治21年(1887)7月には、浄念寺にあった茨多(まった)交野・讃良(ササラ)郡役所が、ここ本陣跡に移ってきました。

②.紀州候の大名行列

紀州候の参勤交代の日程は、和歌山~江戸間は14泊15日で定められた金額を支払っていました。

天保2年(1832)の紀州藩の歳入は34万両、参勤交代経費は片道1万3千両と言われている。

紀州候の大名行列は、枚方宿だけでは家臣は泊まりきれず、出口などの民家も利用した。藩主の荷物だけでも「長持31棹・挟(はさみ)箱・時計・長刀(ながかたな)箱・竹馬・御召替駕籠・桃灯(チョウチン)・風呂桶・蝋燭(ロウソク)箱等々総数105荷」もありました。

加えて、寝具の下に敷く鉄板(17人で運搬したと云われている)も持参し、毒殺をさけるために、料理人も同伴し、馬103匹、総勢4,000人に及ぶ家臣団に及んだと云われています。

それでも家臣だけでは手が足りず、近隣から人足を徴発(助郷)しました。紀州候の行列は華やかだったので、紀州祭とも言われ、近隣の村から弁当持ちで見に来たと伝わっています。

尚、薪・食材は、現地調達したそうです

【参考情報】

Localwiki :街角美術館(北河内郡役所)