ここでは、楠葉台場跡 について紹介します。

| 在所 | 枚方市中之芝二丁目 |

| 種別 | 国指定文化財 記念物 史跡跡 |

| 指定 | 昭和23年02月07日 |

| 所有 | 枚方市ほか |

【ポイント】

①.古代から交通の要所として栄えた場所・・・渡し、橋、駅、関所

・秀吉の天下取りの山崎の戦いもこの向い側

・この一帯は、古墳時代から中世にかけての楠葉中之芝遺跡でもある。

②.稜堡式河川砲台

・進入外国船への備え・・・淀川を挟むように淀川左岸は楠葉台場、淀川右岸は梶原台場を設置

夫々にカノン砲3門を備え、いずれも南向きに設置

・設計総責任者は、勝海舟。

・西国尊王攘夷派の入京防止へと目的変更・・・京街道を取り込み関所に変身

・この辺り一帯を「楠葉中之芝遺跡」と言う。

・「楠葉の渡し」、「山崎橋」、「久修恩院と行基」、「楠葉関」、「楠葉駅」・・・と古代が偲ばれる場所

・近代日本の誕生地「楠葉台場(砲台)」の跡

③.付近一帯は、2009年に「国の史跡」に指定、2016年03月には史跡公園として土地造成が完了。

【関連写真】

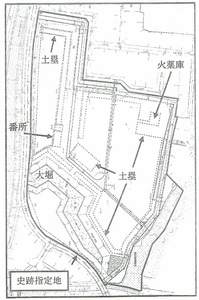

楠葉台場配置図(現地案内板)2018_03_27 金只

楠葉台場配置図(現地案内板)2018_03_27 金只  楠葉台場跡史蹟公園指定図(2017_07_23文化財報告書)

楠葉台場跡史蹟公園指定図(2017_07_23文化財報告書)

台場解体後の航空写真2012_06_08

台場解体後の航空写真2012_06_08  公園整備前の航空写真 (枚方市教育委員会資料より)

公園整備前の航空写真 (枚方市教育委員会資料より)

史跡公園造成後の全景2018_03_27 金只

史跡公園造成後の全景2018_03_27 金只  史跡公園造成後の大濠2018_03_27 金只

史跡公園造成後の大濠2018_03_27 金只

案内板&標柱2018_03_27 金只

案内板&標柱2018_03_27 金只  現地説明板(国史跡楠葉台場跡)2017_04_05 金只

現地説明板(国史跡楠葉台場跡)2017_04_05 金只

現地説明板(楠葉台場の構造)2017_04_05 金只

現地説明板(楠葉台場の構造)2017_04_05 金只  三宅安兵衛建碑(戊辰没橋本台場跡)2017_04_05 金只

三宅安兵衛建碑(戊辰没橋本台場跡)2017_04_05 金只

案内板(番所)2018_03_27 金只

案内板(番所)2018_03_27 金只  標識(番所)2018_03_27 金只

標識(番所)2018_03_27 金只

案内板(国史跡楠葉台場跡)2018_03_27 金只

案内板(国史跡楠葉台場跡)2018_03_27 金只  標識(火薬庫跡)2018_03_27 金只

標識(火薬庫跡)2018_03_27 金只

標柱(南虎口)2018_03_27 金只

標柱(南虎口)2018_03_27 金只  標識(南虎口)2018_03_27 金只

標識(南虎口)2018_03_27 金只

標識(見切塁)2018_03_27 金只

標識(見切塁)2018_03_27 金只  北虎口跡2018_03_27 金只

北虎口跡2018_03_27 金只

【補足説明】

①.現地案内板より

楠葉台場とは?

京都守護職を務めた会津藩主松平容保(カタモリ)の建白書(意見を申し立てること)により江戸幕府が築造し、慶応元年(1865)に完成した砲台場(大砲を備えた要塞)です。「河州交野郡楠葉村関門絵図一分計」(京都府立総合資料館所蔵)という設計図によると、台場南正面(大阪側)は西洋の築城様式である「稜堡式」が採用され、3基の砲台や高い土塁、深い堀などが設けられました。河川台場としては日本で唯一、遺構が残っていることなどから、平成23年(2011)に国の史跡に指定されました。

造られた目的は?

幕末期、開国を求める異国船が大阪湾にも入ってきたので、淀川を遡り京都へ侵入するのを防ぐため築造したとされていますが、京都と大阪を結ぶ京街道のルートを曲げて台場内部を通過させていることから、実際には関所(関門)として尊王攘夷派らの京都侵入を取り締まることにありました。

楠葉台場のうつりかわり

慶応4年(1868)1月、大阪城から京都に向けて進軍した旧幕府軍は鳥羽・伏見で新政府軍と衝突し、戦闘が始まりましたが、旧幕府軍は後退を続け、戦線を立て直すために橋本陣屋(八幡市)と楠葉台場に集結します。そこへ新政府軍に寝返った津藩(藤堂藩)が淀川対岸の高浜から砲撃を加えたため、旧幕府軍も応戦したものの、退路を断たれることを恐れ、大阪へ落ち延びて行きました。その後、台場は新政府軍が接収、跡地は民間へ売り渡され、明治末ごろには完全に姿を消したようです。

隣にある石碑は、京都の呉服商だった三宅清治郎が、父の保兵衛の遺志に基づき、昭和3年(1928)に建てたものを、この地に移設しています。幕末期、京都から見ると、陣屋のあった橋本集落の南方に台場があったことから、「橋本台場」とも呼ばれていたようで、この石碑も「橋本砲台場」と記されています。

②.楠葉砲台の欠陥

楠葉台場は南側は堀幅も大きい稜堡式でしたが、北の京側から攻められる場合を全く想定しておらず、北側は堀幅も小さくて大砲も無い上、火薬庫が北側の端に備えられていたため、北側からの攻撃に対する防御陣地としては役に立たつ筈も無く、あっさり放棄されて新政府軍に占領されてしまったのです。

【参考情報】

枚方つーしん:楠葉中の芝遺跡

Wikipedia:楠葉台場

Wikipedia:カノン砲

インターネット:淀川べりの要塞、松平容保の深慮

産経新聞:淀川を行く-12