ここでは、片埜神社 について紹介します。

【ポイント】

①.第11代垂仁(スジン)天皇(-29~70)時代創建と伝えられ、延喜式内社。

②.本殿主祭神は4神、合祀祭神は7神・・・合計11祭神

●建速須佐之男大神(タケハヤスサノオノタケハヤオオカミ);天照大神の弟。

●櫛稲田姫命(クシイナダヒメノミコト);建速須佐之男大神の妻

●八島士奴美命(ヤシマシネミノミコト);建速須佐之男大神と櫛稲田姫命の子。この6代後の子孫が大国主命。

●菅原道真公(スガワラミチザネコウ) ;平安中期、野見宿禰の後裔である菅原道真が祀られる。

③.片埜神社の沿革

・出雲国の豪族である野見宿禰(ノミノスクネ)が相撲に勝った恩賞として当地一帯を拝領。

・出雲の祖神「素盞鳴尊(スサノウノミコト)」と妻(櫛稲田姫命)、子(八島士奴美命)を奉祀し、土師(ハゼ)氏の鎮守とした。

・第60代醍醐天皇の名に編集された神名帳に登録された2,861社の一つ。

・平安中期、野見宿禰の後裔である菅原道真が祀られる。

・豊臣秀吉が大阪城築城の際、荒廃した神殿を鬼門鎮守として修復。

・その後、秀頼が片桐旦元を総奉行として本殿・築地などを修復。・・・この時から河内一之宮と呼ばれ始めた。

④.境内の文化財

・南門 桃山時代 府有形文化財 切妻造本瓦葺の四脚門で、総丹塗(ソウニヌリ)。通称「赤門」。

・石造灯篭 鎌倉時代 府有形文化財 火袋の梵字から神宮寺の遺品と云われている。過っては、ここに宮寺があった証。

・本殿 桃山時代 国重要文化財 三間社流造檜皮葺)豊臣秀頼再建。

・東門 室町時代 府有形文化財 棟門、本柱(円柱)が蟇股を挟み唐居敷(からいしき)を備える。

⑤.その他の見処

・神牛 :菅原道真に由来

・標柱(久須々美神社):九頭神廃寺付近にあった式内社で明治に合祀された。

・稲荷社 :

・皇大神宮遥拝所 :全国の郷社に設けられたもの。

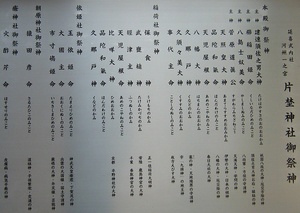

・祀神一覧表 :近郷の小さな神社・祠をここ一宮に統合。

※ 本殿に合祀された主祭神以外の神々

・天照皇大神(アマテラススメオオミカミ):皇祖神

・品陀和気命(ホンダワケノミコト) ;応神天皇の別名

・天児屋根命(アメノコヤネノミコト) ;天孫降臨の際祝詞を唱えた。中臣連の祖。通称春日権現、春日大明神とも言う。

・八幡大神(ハチマンオオカミ) :誉田別命(ホンダワケノミコト)とも呼ばれ神宮皇后の息子。

・久那戸神(クナドノカミ) ;「くなど」は「来な処」すなわち「きてはならない所」の意味。

・久須々美大神(クススミノオオカミ) ;

・事代主命(コトシロヌシノオオカミ) ;

・鬼面 ;片埜神社の象徴・守り神とされている。

・依姫社 ;玉依姫命、大国主命、市寸島姫を命祀る。玉依姫命は神武天皇の母

⑥.広大な敷地敷地・・・明治時代には5ヘクタール

南は黄金野2丁目の一の鳥居跡から北は大阪歯科大学を含む牧野坂・牧野本町までのエリア

⑦.境外社

・朝原神社 :交通安全、道ひらき、導きの神様

・瘡神社 :菅原道真公の乗馬がこの場所に葬られ、草が瘡に転じた。

【関連写真】

拝殿2013_05_13 金只

拝殿2013_05_13 金只  祀神一覧切出し2017_07_04 金只

祀神一覧切出し2017_07_04 金只

依姫社2013_05_13 金只

依姫社2013_05_13 金只  鬼面2013_12_29 金只

鬼面2013_12_29 金只

祀壇2013_05_13 金只

祀壇2013_05_13 金只  皇太神宮遥拝所2013_12_29 金只

皇太神宮遥拝所2013_12_29 金只

【補足説明】

①.片埜神社概要

・社格等 :式内社(小) (称)河内国一宮、旧郷社

・創建 :垂仁天皇年間(紀元前29年-70年)

・本殿様式:三間社流造

・例祭 :10月15日

・主な神事:お火焚祭(みかん撒き)(12月13日)

:えびす祭(1月9日-11日)

・主祭神 :建速須佐之男大神、菅原道真

・配神 :櫛稻田姫命、八嶋士奴美神

【参考情報】

Wikipedia:片埜神社

Wikipedia:スサノオ・・・・・天照大神の弟でヤマタノオロチ退治を為す

Wikipedia:櫛稻田姫命・・・・須佐之男の妻

Wikipedia:八嶋士奴美神・・・須佐之男の子である国津神

Wikipedia:菅原道真

Wikipedia:野見宿禰

Local Wiki:野見神社(野見町)

Local Wiki:野見神社(上宮天満宮)

Local Wiki:日本の神々・・・以下Wikipediaで紹介