ここでは、百済王神社(中宮)について紹介します。

在所:枚方市中宮西之町1-68

【ポイント】

①.祭神:百済王(クダラオウ)、進雄命(スサノオノミコト)

②.歴史 :百済王家の氏神として建立(8世紀後半)

※ 神社案内板によると百済王家との関係は確認されないとの事。

③.建築物:鳥居・・・正徳3年(1713年)

:本殿・・・春日神社の一棟を下付された。・・・(文政5年・1822年)- 春日移し

※ 百済王氏末裔の三松家は、秀吉によってこの地から追放され、枚方市上垣内に百済王神社を遷座したので、同名の神社が上垣内にある。

④.浮島神社は、旧中宮村出郷池之宮字浮島に在り明治5年百済王神社境内に移された。

⑤.相殿社は、各社は旧中宮村の各字から遷されたもので、6社8神を大正2年にこの地に一つにまとめられた。

⑥.若宮八幡宮は、西方寺(中宮東之町)境内にあったものを明治5年の神仏分離でこの地に遷した。

【関連写真】

道路拡幅工事で新調なった正面階段

道路拡幅工事で新調なった正面階段

2014_10_15 金只  改装前の正面階段全景

改装前の正面階段全景

2012_04_05 金只

正面鳥居2012_04_05 金只

正面鳥居2012_04_05 金只  側面の鳥居2012_11_30 金只

側面の鳥居2012_11_30 金只

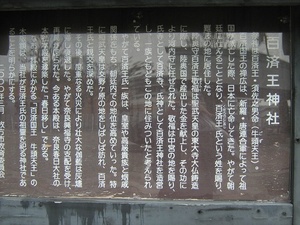

神社由来記2012_04_05 金只

神社由来記2012_04_05 金只  年中行事と境内案内図2013_01_02 金只

年中行事と境内案内図2013_01_02 金只

列をなす正月参拝客2013_01_02 金只

列をなす正月参拝客2013_01_02 金只  旧拝殿全景2012_04_05 金只

旧拝殿全景2012_04_05 金只  本殿2013_01_02 金只

本殿2013_01_02 金只

とんど焼き風景2013_01_15 金只

とんど焼き風景2013_01_15 金只  秋の大祭風景2014_10_15 金只

秋の大祭風景2014_10_15 金只

相殿社2013_01_02 金只

相殿社2013_01_02 金只  相殿社説明板2013_01_02 金只

相殿社説明板2013_01_02 金只

【補足説明】

①.現地説明板より

祭神は百済王・須佐乃男命の尊(牛頭(ゴズ)天王)。

百済国王の禅広は、新羅・唐連合軍によって祖国が滅亡した際、日本に亡命してきた。やがて朝廷に仕えることとなり、百済王氏(クダラノコニキシ)氏という姓を賜り難波の地に居住した。

陸奥守百済王敬福(キョウフク)は、749年陸奥国小田郡で黄金900両を発見し、聖武天皇の東大寺大仏鋳造に献上した。その功により敬福は従三位宮内卿・河内守に任ぜられた。敬福は中宮の地を賜り氏寺として百済寺、氏神として百済王神社を造営し、一族ともども百済王氏の居館を難波から河内に移し、この地に住みついたと考えられている。その子の南典が死去した時、朝廷は百済王の祀廟を建立させた。

やがて、百済王一族は、皇室や、高級貴族と姻戚関係をもち、朝廷内での地位を高めていった。特に桓武天皇は交野ケ原の地をしばしば訪れ、百済王氏と親交を深めた。

その後、度重なる火災により壮大な伽藍は灰燼に帰し衰退した、。やがて奈良興福寺の支配を受け、興福寺と関係が深い春日大社の本殿を移築したものである。

なお、拝殿にかかる「百済国王 牛頭天王」の木版額は、当社が百済王氏の祖霊を祀る神社であることを明らかにする。 2000年3月 枚方市教育委員会

③.浮島神社

現地案内板によれば

祭神の高龗神(タカオカミ)は、竜神の神様である。

旧中宮村出郷池之宮字浮島に在り明治5年百済王神社境内に移されたが、明治15年再び池之宮に移され雨乞いの神様として崇拝を集めていました。

昭和44年に不審火により消失したのを機にこの場所にお祀りされるようになりました。 祭日は7月15日

資料によれば、「中宮村の字池之宮にあった竜王山から合祀した社」で、元は『八大竜王社』と称し、旱天時の雨乞いの社である。枚方市史には「雨乞いに際して、白衣姿の者が供物の入った唐櫃を担ぎ、氏子一同が提灯を持ってこれに従い、社前で神主が祈祷した」とある。

④.相殿社

「相殿社」は以下の6社8神を一つの祠に合祀するもので、案内には「各社は旧中宮村の各字から遷されたもので、大正2年に相殿社として一つにまとめられた」とある。

・大神社:天照大御神(アマテラスオオミカミ)

・春日神社:天児屋根命(アメノコヤネノミコト) ・・・中宮村字天日森より移転

・日吉神社:大山昨命(オオヤマクイノミコト) ・・・・中宮村字宇山王森より移転

・厳島神社:市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)・・・中宮字須山より移転

・瘡神社:瘡神(クサノカミ)・・・・・・・・・・中宮村字厄神ケ森より移転

・竈神社:奥津火番命(オキツヒコノミコト)、奥津比咩命(オキツヒメノミコト)、火産霊命(ホムスビノミコト)

※-1 瘡(クサ)神社

瘡(クサ・カサ)とは皮膚病・できものの総称。皮膚病一般に験のある神で、特に疱瘡(天然痘)を防いでくれる神として信仰されたのであろう。案内には「中宮字疫神ケ森より移転」とある。旧枚方市史には「太長大明神・白玉大明神と刻せる標石を後にして小祠あり、馬の玩具を多く供えている。悪疫退散を祈願する神として遠近より参詣者多し」とある。クサ神と馬とは関係が深い(片埜神社境外末社・瘡神社参照)。

※-2 竈(カマド)神社

祭神の奥津火番命(オキツヒコノミコト)は、スサノヲの孫神とされる竈の神(古事記)。火産霊命(ホムスビノミコト)は、火の神。

竈神は竈や囲炉裏など火を扱う場所に祀られる神で、竈=食べ物ということから農業神とも重なり、田植えや収穫祭などにも関わることが多い。古く、カマドが一家のシンポルとみなされたことから、子供の神・家族の守護神・牛馬の神など生活全般にわたる家の神的性格ももつという。

⑤.若宮八幡社

祭神はホムタワケ尊

もと西方寺(中宮東之町)境内にあったもので、明治5年の神仏分離により百済王神社に遷されたという。 (旧枚方史)