ワイナリー経営から見たブランディングとホームページ戦略について

2016.11.17 サン広告社シニアプロデューサー/宝水ワイナリー監査役 杉山幹夫

オータムフェストは北海道産ワインのブランディングの場として

2008年にスタートしたオータムフェストは、北海道内の農産物特にワインのイメージを大切にコンセプトワークをした。

2014年の来場者による経済効果は、札幌市が支出した金額は2,783万円で

市内総消費額は314億円

平成17年札幌市産業連関表を使って推計した結果、生産波及効果は413億円、所得形成効果217億円、雇用効果3,335人

市税の税収効果10億円

平成26年度第15回定例市長記者会見資料(平成27年1月5日)「さっぽろオータムフェスト2014」の調査結果概要についてより

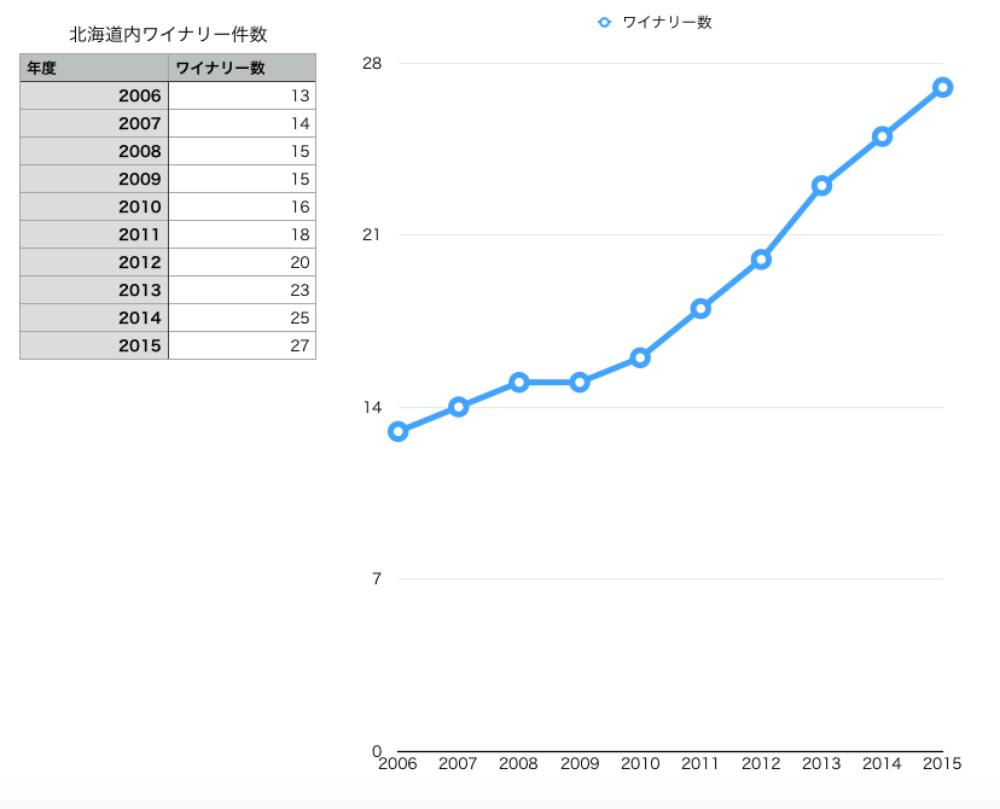

オータムフェスト以降の北海道内のワイナリーの変化

「北海道の果樹農業をめぐる情勢」平成27年10月北海道農政部生産振興局農産振興課より作成

オータムフェスト後の加工用ブドウの収量

国の農業振興、自治体の施策も加速して、ワイナリーという企業がいくつも生まれています。北海道の農産物におけるブドウの生産量、ワインの位置付けはまだまだ低いところにありますが。イベントの後、徐々にその需要が動きます。

「道内の果実酒の消費量は、1998年をピークに減少傾向だったが、2009年以降、増加傾向に転じ、2013年は、16,122キロリットル」

「道内の加工用ぶどうのワイン原料仕向け量は、2008年までは2,000トン以上で推移し、その後、2011年まで減少傾向となったが、2012年に増加に転じ、2013年は1,545トン。近年は、加工専用品種の仕向け量が大半を占めている」

「北海道の果樹農業をめぐる情勢」平成27年10月北海道農政部生産振興局農産振興課より

オータムフェストは、国と地方自治体の、産業振興策、農業振興策、雇用対策などの様々施策と、消費者の要求が北海道のワインを育て始めていたときに、北海道の酒を飲ませるイベントを始めたことになります。

宝水ワイナリーの誕生は2006年

- 2001年 家族経営の山崎ワイナリーが誕生。北海道産のワインの可能性を示した大きな役割

- 2002年 岩見沢市の補助事業として「岩見沢市特産ぶどう振興組合」を設立(宝水ワイナリーの前身)

- 2006年 株式会社宝水ワイナリー設立(地元の農家が出資)

- 2007年 オータムフェストの準備で宝水ワイナリーと出会う

- 2008年 遅霜で主力のケルナーが壊滅。常勤は社員一人、社長一人で頑張っていた。畑は5ha オータムフェストでは、全道のワインが七丁目に集結。担当ソムリエが宝水ワイナリーのオレンジピンクを記念ワインに選ぶ

- 2009年 カラフルなホームページがあるが、情報はなく、更新されずにいた

- 2010年 URL取得と醸造担当によるホームページの編集を開始

- 2011年 新たな株主が誕生し、収穫を手伝う

- 2015年 3年連続の短期黒字。社員は営業一人、醸造二人。社長と役員で二人。畑は9ha

- 2016年 早い雪解けで遅霜対策。6月の低温被害、8月の多湿、9月の高温と悪条件が重なりながらも、無傷の収穫

- オータムフェスト以前には2006年からさっぽろライラックまつりで北海道産ワインに注目したイベントや、市内のワイン販売店での北海道産ワインの扱いが始まっていた。

ワイナリーを愛してやまない新株主にお見せしたい

ホームページ作りは、資金を入れて会社を支え、ブドウの世話の楽しむ東京の株主さんのため始まりました。

経営に対する愛情の確認

ある株主の回想

- 私が株主になる前に閲覧した?については、実にところ、NOで見ていません。

- 契約の意思は杉山さんを信頼したからです。

- もっとも契約後、見るようになり、安心感を得ていることと、成長を楽しみにするようになりました。

どうやらホームページは信頼をつなぐためのもののようです。

2014年宝水ワイナリーが映画のロケ地となる

映画「ぶどうのなみだ」予告編

映画による好意、評判をホームページで受け止めることができた。

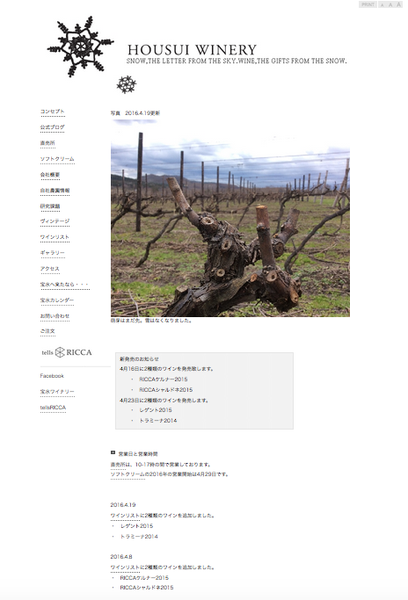

ブランド力の発信はホームページを中心に、ブログ、LocalWikiに展開

醸造担当者の作るページには畑、ブドウ、ワインの情報が

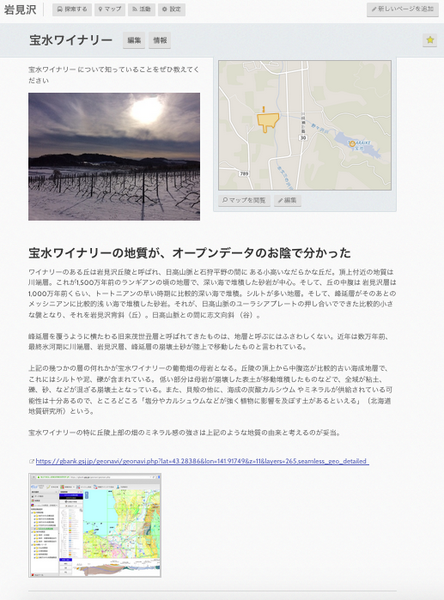

醸造担当者の作るページには畑、ブドウ、ワインの情報が ワイナリーの外からLocalWikiに地質と歴史の解明

ワイナリーの外からLocalWikiに地質と歴史の解明

実はホームページ編集は「人事ツール」として活用されていた

人材を育成すると同時に、会社を鍛え、商品のブランドイメージをコントロールした

ホームページ編集の約束事はとてもシンプルだった

飾るな、出口を作れ、正しい情報を載せよ

1. 飾るな。内容を作れ

重要なのはデザインと称した装飾ではなくコンテンツ。何を発信するかどうか。装飾は必要ではない。宝水ワイナリーは畑やワインの色が大事。白場で写真の映えるシンプルなページを作る。刻々と変わる畑の情報、年ごとのぶどうとワインの特徴を淡々と伝える。余計な決済システムを使わず、代引き通販で十分。

-

担当者の感想

-

「余計なデザインを絶対にするな」と言われて納得。高度な技術やデザインを考えなくて良いので始めやすかった。

2. たくさんの出口を作れ

出口の多いページにすれば、入る人が自然に増える。SEO対策など姑息な手段を使ってアクセス数を増やす必要はない。内容がなかったり、古かったり、情報や元情報へのリンクが少ないと誰も見てくださらない。

-

担当者の感想

- 「出口の多いページにすれば、入る人が自然に増える」に納得した。現在は十分でないかもしれないが、岩見沢の飲食店や販売店の皆さんとコミュニュケーションを増やすことになって、とても役立つ考え方だった。LocalWikiの岩見沢リージョンを取りくむことになった。

3. 正しく最新の情報を載せよ

イベント関係者や販売店、レストランのソムリエなどがお客様にご説明しやすいように、その場面を想定して情報を発信しなさい。

-

担当者の感想

- ワインという飲み物だからなのかもしれないが、イベントを開催する業者、個人が数多く存在する。主催者が仕入れた情報をイベントに使用し、ある程度の規模で楽しむ。そこで、人伝に間違った情報が発信されていることも確認したことが何度かありました。ホームページに上に正しい情報を載せる上で、誰でもアクセスできるので、主催者側がもし間違った情報を使用しても、ホームページを見てくれた個人には情報修正が自動的に行われます。主催者も誤った情報を発信するとイメージダウンに繋がるため、正しい情報が発信されるようになるいい回転になりました。

担当者がホームページを作って身についたこと

本人の感想を、回想を抜粋編集

-

正しい情報を発信することは社員とお客様をつないだ

栽培、醸造といった専門分野になると、直売所や営業担当者が十分に回答することが困難でした。営業先を回って説明することがよくありました。出先で営業担当に質問された内容を後日メールで送信することもありました。ホームページ上に情報を公開することで、説明を大きく省略することができました。それは、営業先に行かない、というよりも、いった時に”説明を省いて、もっと詳しい話”ができるようになるという効果を生みました。

-

外に出す情報を確認するので社員のコミュニケーションが進んだ

ホームページで外部に公開するのだから、当然社内で内容はよく揉みます。そして、公開すれば、”公開された内容に関しては、社外の人間も知る知識”となります。個人の意思を尊重しつつ、会社として変えられない部分はしっかりと抑える。この役割を、ホームページは担うことができます。

-

この会社の未来をどうするか本気で考えることになった

ホームページを製作し、情報を整備し続けた結果、”現在”の情報があることで、”今後どうしていきたいのか”という未来の情報発信をすることを自然に至りました。ワイナリーは栽培から全てが繋がっているので、全てを含めて、宝水ワイナリーでどのようなワインを造り、どのように販売できたら理想かを考えるようになります。

-

経営に役立つことを意識する

ホームページを作ると会社の未来を考えることになります。未来を伝えるとき、そこにお金の計算なしでは伝わりません。自然と経営に役立つことを考え、自分の立場から、売上、粗利、支出などを逆算して資料を作り、役員会に提出できるようになりました。ホームページは”未来”へと思考を転換する一つのツールでもあります。

-

編集した担当者が身についたこと

現在のことをまとめることで、未来の議論できるようになると思います。発信を前提にしているので、情報を”事実かどうか”をよく確認するようになりました。お客様の立場で考えることができるようになりました。私たちがお伝えしたいことと、お客さまのお知りになりたい情報の全てを考えるようになりました。”コンセプト”や”ワイン造りの意思”は私たちの想いですが、”直売所”、”自社農園情報”、”ヴィンテージ”などはお客様のためのページです。

お客様だけではなく、人材に届くブランド形成

新規採用になった醸造担当は理想的な若者だった

「畑のあるワイナリーで働きたかった」という若者。ホームページを観て、ワイン醸造の勉強をしながら、畑でぶどうの面倒を見たり、ワイナリーで接客することも含めてトータルでワインを見ることのできる人材が求人に応じた

入社後の感想を尋ねると

- 応募した時にHPは見ています。 その時は見やすく完結で良いHPだと思いました。

- 入社して情報が最新ではない部分があると思いましたので、自分で改善しました。

- ホームページとブログでワイナリーの風景や畑の写真もあるので、当時はどのような場所で働くのかイメージが湧きやすかったです。

- 簡潔なワイナリーのコンセプトや圃場の情報も参考にはなりました。 他のワイナリーだと圃場の詳細な情報までオープンにしているところは多くはない。

ホームページ編集会議があたかも経営会議のようになっていた

- どんな会社なのかお客様にお伝えするために経営のコンセプトが話合われてしまった

- お取引先やお客様にとってどんな情報が必要か相談していたら、ブランド構築とマーケティングの方針が立ってしまった

- 月次の更新会議が仕事の見直しや前年との比較に成ってしまった

おまけ

社長が講演依頼されるとワイナリーのこのページを出力して持って行く

2015年本日皆さんに飲んでいただくワインの情報は

営業や株主からよく訊かれるので農園の図面を載せたら、普段もここから印刷して使ってる