ここでは、くらわんか舟発祥地の碑 について紹介します。

在所:高槻市桂本三丁目21-13・・・淀川堤防上

【ポイント】

①.淀川は、昔から経済の中心地の大阪と都の京都、さらに琵琶湖を経て東海・北陸へと通じる物流の大動脈であった。

②.淀川を往来する船に酒や食べ物を売る小舟をくらわんか舟と呼んだ。

③.関ケ原の戦い以後、大阪夏の陣、冬の陣で徳川方の兵糧輸送に貢献した桂本に対して、幕府からくらわんか舟の営業特権を与えられた。

④.上流の枚方宿が、陸路・船便の中継基地として栄えるに至って、くらわんか舟の中心は枚方宿に移っていった。

【関連写真】

くらわんか舟発祥地の碑全景2014_07_29 金只

くらわんか舟発祥地の碑全景2014_07_29 金只  標石(くらわんか舟発祥地)2014_07_29 金只

標石(くらわんか舟発祥地)2014_07_29 金只

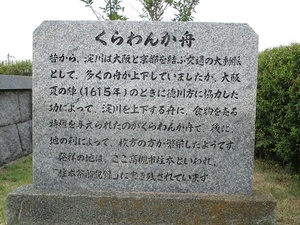

説明板(くらわんか碑保存会)2014_07_29 金只

説明板(くらわんか碑保存会)2014_07_29 金只  説明盤(くらわんか舟)2014_07_29 金只

説明盤(くらわんか舟)2014_07_29 金只

【補足説明】

①.現地説明板より

昔から、淀川は大阪と京都を結ぶ大動脈として、多くの舟が上下していましたが、大阪夏の陣(1615年)のときに徳川方に協力した功によって、淀川を上下する舟に、食物を売る特権を与えられたがくらわんか舟で、後に地の利によって、枚方ぼ方が繁栄したようです。

②.枚方宿のくらわんか舟・・・中島氏の「東海道枚方宿と淀川」より抜粋

-1).淀川での「くらわんか舟」の存在は、平安時代にも遡ることができる。

-2).摂州島下郡柱本(高槻市柱本)が、大阪夏の陣の功績により、徳川幕府より営業特権を獲得した。

※ 高槻城からの2万石の米の輸送と飛脚を小舟で渡した。

-3).江戸初期、過書座船番所の公用を茶舟20艘が交代で果たすことでスタートした。

-4).しかし、枚方と柱本は一里も離れ急な用事には応じられず、寛永12年(1635)亀屋源三郎を枚方に派遣した。・・・柱本村茶舟一件覚より。

-5).一方、天の川の洪水のときの公用飛脚を渡した功績により、枚方の五兵衛も営業を認められる。

-6).元禄12年(1699)には、過書船支配下の枚方の茶舟は3艘となり、同時に伏見船の支配下に新たに3艘の茶舟が認可された。

-7).その後、泰平の世となり淀川水運がさかんになるにつれ無許可の茶舟も増え、柱本と枚方の間での紛争が頻発し、江戸末期には双方9艘、計18艘の茶舟が営業をしていた。

この200年に及ぶ係争の末、地理的優位性から実質的には、枚方が独占的に営業を行い、「くらわんか舟」は、淀川筋での枚方の代名詞として伝えられた。

【参考情報】

Wikipedia:くらわんか舟