ここでは、住吉神社(私部) について紹介します。

在所:私部一丁目36-2

【ポイント】

①.祭神:住吉四神(底箇男尊、中箇男尊、表箇男尊、息長帯姫命)、(神宮皇后)

➁.末社:天照皇大神、金刀比羅大神、恵比寿大神、八幡大神、菅原大神、高龗

大神、市杵島姫命

【関連写真】

大鳥居2024_03_31 金只

大鳥居2024_03_31 金只  標柱(住吉神社)2024_03_31 金只

標柱(住吉神社)2024_03_31 金只

住吉神社全景2024_03_31 金只

住吉神社全景2024_03_31 金只  住吉神社拝殿2024_03_31 金只

住吉神社拝殿2024_03_31 金只

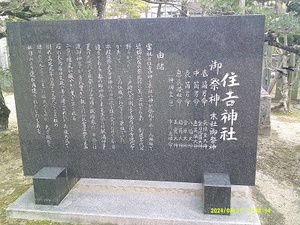

住吉神社由緒2024_03_31 金只

住吉神社由緒2024_03_31 金只  御神籤等受け渡し所2024_03_31 金只

御神籤等受け渡し所2024_03_31 金只

手水舎2024_03_31 金只

手水舎2024_03_31 金只  神輿蔵2024_03_31 金只

神輿蔵2024_03_31 金只

巽神社2024_03_31 金只

巽神社2024_03_31 金只  稲荷神社2024_03_31 金只

稲荷神社2024_03_31 金只

【補足説明】

①.住吉四神を始めた経緯。

饒速日命(ニギハヤヒノミコト)の子孫である交野物部氏が交野地方に居住し、勢力を拡大。

かつては物部の祖神を祀った天野川沿い村々の氏宮も、その総社たる磐船神社にならって、いずれも住吉四神(表筒男命、中筒男命、底筒男命、息長帯姫命 四柱)を祀ることになった。

➁.由緒(住吉神社)

當社は住吉四神と末社八神が祭祀され、元郷社で近郷近在の崇敬特に篤い古社であるが、創建年代は明らかでない。江戸時代末期まで境内に宮寺現光寺があって、その住職がお守りを兼ねていた。

本殿は奈良春日大社の旧社殿を譲り受けたので春日造りである。春の郷神祭と半夏生祭には献湯神事、夏の大祓い式と秋祭には各町内に献燈法師、本祭には渡御神事が古式豊かに執り行われ宵宮祭から東西2台の壇尻が賑やかに挽き出される。

石の大鳥居は文政8年に建立されたが、其後大風で倒れ萬延元年に高さ二丈四尺(7.27m)柱の周り六尺九寸(2.09m)の雄大なものが、氏子総出で私部山よし運び再建されたものである。

③.案内板(巽神社)

巽神社は、明治時代、当村長寿山光通寺(臨済宗東福寺派)より遷座しました。

御祭神 天照大御神(皇室の祖神)

太陽を神格化した神。国民の大御祖神

神宮大麻(御札)は全国で授与されています。

御祭神 大物主神(金刀比羅さん)

大国主神の和魂(ニギミタマ)。故事による所から、縁結びを始め、病除け、酒造り(醸造)の神様として篤い信仰を集めてます。

④.案内板(稲荷神社)

御祭神 保食神(ウケモチノカミ)(お稲荷さん)

食べ物を司る神様、

以前は、当社の戌亥(イヌイ)の方角にある乾(イヌイ)神社にお祀りしておりましたが、明治時代、此の場所に来ました。稲荷山に御鎮座した2月初午の参拝が有名です。

当社では、私部住吉稲荷講協力の元、春と秋に、祭典を執り行います。

【参考情報】

インターネット:私部住吉神社