ここでは、普門寺 について紹介します。

在所:富田町四丁目10-10

【ポイント】

①.宗派 禅宗臨済宗

②.沿革

・明徳元年(1390)設厳が開山。

・永禄4年(1561)元菅領細川晴元の隠居所として城郭に改造し普門寺城となる。

・その後、14代将軍足利義栄の居城となる。

・戦国時代に入り、寺院として復活し、元和3年(1617)龍渓性潜が入山、方丈や諸堂を造営。

・最盛時には3万㎡に及び三輪神社や本照寺も境内にあったが、明治時代の廃仏毀釈で寺地や諸堂を失った。

②.文化財

・方丈(本堂):昭和52年(1977)国の重要文化財に指定

・永禄期の建造、平屋入母屋造り柿葺き

・狩野安信生保2年(1645)作山水・竹雀図襖絵

・観音補陀落山の庭:昭和56年(1981)国の名勝に指定

・平成12年(2000)に下記事項が追加指定

方丈、山門、毘沙門堂、黄檗式石畳、普門寺城の遺構とみられる土塁等も庭園の景観に係わるものとして追加指定されている。

・境内には、戒名「龍昇院殿前右京兆心月清公大居士」と刻まれ、細川晴元の墓と言われている宝篋印塔が建っている。

【関連写真】

普門寺入口・右三輪神社2022_06_20 金只

普門寺入口・右三輪神社2022_06_20 金只  普門寺山門2022_06_20 金只

普門寺山門2022_06_20 金只

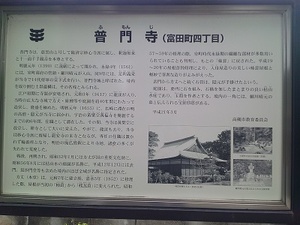

山門横案内板と拝観案内2022_06_20 金只

山門横案内板と拝観案内2022_06_20 金只  案内板2022_06_20 金只

案内板2022_06_20 金只

【補足説明】

①.門前案内板より

普門寺は、慈雲山と号して臨済宗妙心派に属し、釈迦如来と十一面千手観音を本尊とする。

明徳元年(1390)に説厳(セツゲン)によって開かれ、永禄4年(1561)には、室町幕府の菅領・細川晴元が入山。同9年には、足利義栄(ヨシヒデ)が当寺で14代将軍の宣下式を行い、普門寺城と呼ばれた。境内を取り囲む土塁遺構は、その名残とみられる。

江戸初期に寺領が安堵され、元和3年(1617)に龍渓(リュウケイ)が入り、当時の広大な寺域で方丈・庫裡等や庭園を約40年間にわたって造営し、隆盛を極めた。明暦元年(1655)に、長崎に滞在の明の高僧・隠元(インゲン)が当寺に招かれ、宇治の黄檗宗(オウバクシュウ)萬福寺を開創するまでの約6年間、住職として滞在した。その間、当寺は黄檗宗に改宗し、禅寺として大いに栄えた。やがて、龍渓も去り、当時は妙心寺派に復帰し龍安寺の末寺となるが、専任の住職は置かれず輪番所となり、明治の廃仏毀釈により寺地、諸堂の多くが失われて荒廃した。

戦後、再興され、昭和52年1月には方丈が国の重要文化財に、昭和56年8月には枯山水の庭園が名勝に、平成12年12月には表門、毘沙門堂等も含めた境内のほぼ全域が名勝に指定された。

方丈(本堂)は、元和7年に建立後、嘉永5年(1852)に修理した際、屋根がとうじの「杮噴(コケラブキ)」から「桟瓦葺(サンカワラブキ)」に変えられた。昭和57~59年の修理の際、室町時代永禄期の繊細な部材が多数用いれれていることも判明し、もとの「杮葺」に戻された。平成19~20年の屋根葺替修理により、入母屋造りの美しい杮葺屋根と軽妙で華奢な造りがよみがえった。

表門から方丈へと続く石畳は、隠元が手掛けたという。

庭園は、要所に石を組み、石橋を架したまとまりの良い枯山水庭であり、玉淵(ギョクエン)を搾取とする。境内の一画には、細川晴元の墓と伝わる宝篋印塔がある。

平成21年3月 高槻市教育委員会

【参考情報】

高槻市ホームページ:普門寺

Wikipedia:普門寺