ここでは、蹉跎神社 について紹介します。

在所:枚方市南中振一丁目29

【ポイント】

①.祭神:菅原道真

②.延喜1年(901)道真公、九州大宰府へ左遷の途中立ち寄る。

③.蹉跎山の起源

息女苅屋姫が後を追いこの地に至ったが、父は既に出立した後だったので、蹉跎(足ずり)して悲しむ。

④.後日、道真公がこの話を聞いて、自身の坐像を造り村に付与⇒祭神となる。

⑤.天暦5年(951)当山に社殿を造営し近郷二十有五個村の産土神(ウブスナガミ)「総社」とした。

⑥.道真公・大宰府への旅立ちの歌

東風(こち)吹かば 匂い起こせよ梅の花

主(あるじ) なしとて 春を忘るな (和歌集)

【関連写真】

二の鳥居全景2012_04_12 金只

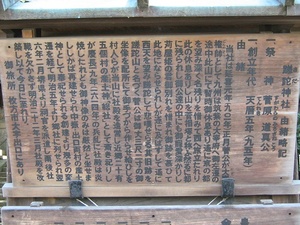

二の鳥居全景2012_04_12 金只  由緒書(蹉跎神社)2012_04_12 金只

由緒書(蹉跎神社)2012_04_12 金只

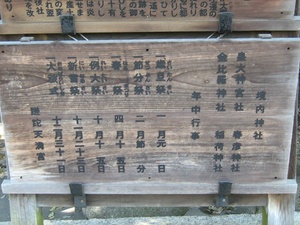

年中行事2012_04_12 金只

年中行事2012_04_12 金只  由緒書(龍光寺→蹉跎神社)2012_04_12 金只

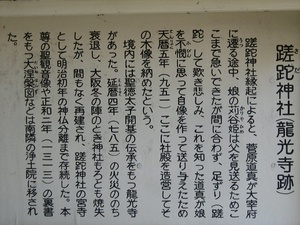

由緒書(龍光寺→蹉跎神社)2012_04_12 金只

境内全景2012_07_19 金只

境内全景2012_07_19 金只  拝殿からの中門2012_04_12 金只

拝殿からの中門2012_04_12 金只

拝殿2014_01_06 中倉

拝殿2014_01_06 中倉  本殿2016_09_30 金只

本殿2016_09_30 金只

皇太神社2012_04_12 金只

皇太神社2012_04_12 金只  金毘羅神社2012_04_12 金只

金毘羅神社2012_04_12 金只

晴彦神社2012_04_12 金只

晴彦神社2012_04_12 金只  稲荷神社2012_04_12 金只

稲荷神社2012_04_12 金只

神牛舎2016_09_30 金只

神牛舎2016_09_30 金只  神牛2016_09_30 金只

神牛2016_09_30 金只

神楽堂全景2016_09_30 金只

神楽堂全景2016_09_30 金只  標識(神楽堂)2016_09_30 金只

標識(神楽堂)2016_09_30 金只

神輿格納庫2016_09_30 金只

神輿格納庫2016_09_30 金只  標識(神輿)2016_09_30 金只

標識(神輿)2016_09_30 金只

【補足説明

①.由緒略記;蹉跎神社より

・祭神 菅原道真公

・創立年代 天暦5年(951)

・由緒

当社延喜元年(901)正月菅公が大宰権帥(ダザイゴンノソツ)として、九州筑紫の大宰府へ御左遷の途中比山にて暫時御休息あり遙に、京の都を望み深く名残りを惜しみて西へ旅立たれ比も休憩ありし山を管相塚と称ふ然るに都に残られし御公達の中にの御寵愛深かりし苅屋姫が別れを惜しまれ跡を慕ひてこの地に来られましたが、遂に及ばず遙に西天を望み蹉跎して悲嘆せらる其旧蹟を蹉跎山と名ずく菅公は御丈3尺2寸の御坐像を配所にて手づから作らせ給ひしを村人らが当山に社殿を造営し近郷20有5個村の産土神(ウブスナガミ)「総社」として斎き祀りしが慶長19年(1614)の兵乱に社殿は炎焼したれども御神像のみは厳然と座せまししかば再建せられ中振・出口両村の産土神として奉祀せられる創建より幾多の変遷を経て明治5年より郷社に列せられ翌6年2月堺県より祀官を派遣し爾後社職を欠かさず明治22年3月社殿を改築し以て今日にいたれり。

御旅所 枚方市大字出口にあり

②.由緒書;蹉跎神社(龍光寺跡)より

蹉跎神社縁起によると、菅原道真が大宰府に遷る途中、娘の苅谷姫は父を見送るためにここまで急いできたが間に合わず、足ずり(蹉跎)して嘆き悲しみ、これを知った道真が娘を不憫に思って自像を作って送り与えたため天暦(テンリャク)5年(951)ここに社殿を造営してその木像を納めたという。

境内には聖徳太子(厩戸主うまやど)開基の伝承を持つ龍光寺があった。延暦4年(785)の火災ののち衰退し、大阪冬の陣のとき神社もろとも焼失したが、間もなく再建され、蹉跎神社の宮寺として明治初年の神仏分離ませ存続した。本尊の聖観音像や正和2年(1313)の裏書を持つ大涅槃図(ダイネハンズ)などは南隣の浄土院に移された。