ここでは、道標(神峰山毘沙門天通) について紹介します。

在所:三島江一丁目12

【ポイント】

①.この場所は、三島江浜川港の跡地である。

②.対岸の枚方市出口との間に渡船が行来していた。

出口御坊の東側に道標(三島江・大阪道)がある。

【関連写真】

淀川堤防下の道標全景2021_11_13金只

淀川堤防下の道標全景2021_11_13金只  道標(神峰山寺毘沙門天道)2021_11_13金只

道標(神峰山寺毘沙門天道)2021_11_13金只

案内板(神峰山寺への道)2021_11_13金只

案内板(神峰山寺への道)2021_11_13金只  歌枕の里三島江案内板2021_11_13金只

歌枕の里三島江案内板2021_11_13金只

三島江の古道跡2021_11_13金只

三島江の古道跡2021_11_13金只  三島江古道沿いの休憩所2021_11_13金只

三島江古道沿いの休憩所2021_11_13金只

休憩所の案内板2021_11_13金只

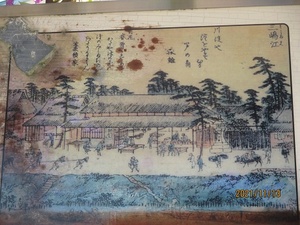

休憩所の案内板2021_11_13金只  三島江浜の紹介絵図2021_11_13金只

三島江浜の紹介絵図2021_11_13金只

説明版(三島江浜)2021_11_13金只

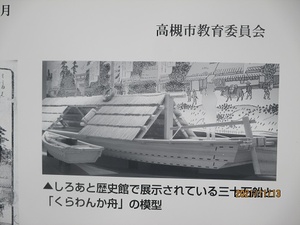

説明版(三島江浜)2021_11_13金只  しろあと歴史観で展示の三十石船とくらわんか舟2021_11_13金只

しろあと歴史観で展示の三十石船とくらわんか舟2021_11_13金只

【補足説明】

①.現地案内板より

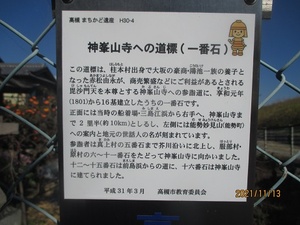

神峯山寺への道標

この道標は、桂木村出身で大阪の豪商・鴻池一族の養子となった赤松由永が、商売繁盛などにご利益があるとされる毘沙門天を本尊とする神峯山寺(カブサンジ)への参詣道に、享和元年(1801)から16基建立したうちの一番石です。

正面には当時の船着場三島江浜から右手へ、神峯山寺まで二里半(約10km)としるし、左側には能勢妙見山(能勢町)への案内と地元世話人の名が刻まれています。

参詣者は真上村の五番石まで芥川沿いに北上し、服部村・原村の六~十一番石をたどって神峯山寺に向かいました。

十二~十五番石は前島浜からの道に、十六番石は神峯山寺に建てられました。

平成31年3月 高槻市教育委員会

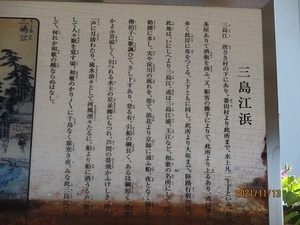

②.現地案内板(三島江)より

歌枕 三島江

三島江の玉江の薦(コモ)を標(シ)めしより

己がとぞ思ふいまだ刈らねど (万葉集巻七)

三島江は、まず万葉集に芦や菰(コモ)の生い繁る淀川の光景としてあらわれる。そしてこれ以後淀川の三島江=玉江は、玉川の里の生活感あるたたずまいに対して、清麗な自然を表現する歌枕として、大宮人に意識され定着してきた。

かって三島江には河港があった。対岸枚方市出口との渡し口として、また江戸時代~昭和初期には富田・茨木と大阪。伏見を結ぶ舟運で栄え、三島江浜と呼ばれた。大阪からは干鰯・塩・材木などが陸揚げされる一方、米・青果・酒・寒天・瓦等の特産者が送り出された。また現世利益を願う大阪商人たちは、出口からここ三島江浜へ渡り、神峯山寺や能勢妙見山へ参詣した。毘沙門天道標・妙見燈籠はその名残である。

しかし、交通体系の変化、農村恐慌などに伴い、河港=物資集散地としての三島江浜はその地位を失っていく。昭和27年(1952)に淀川堤防が改修され、民家・公共施設が移転して以後は、往時の面影は一変した。『淀川両岸一覧』に描かれた三島江浜や大宮人たちが思い描いた淀の玉江はもはや遠い郷愁のなかにある。

昭和61年3月 高槻市教育委員会