ここでは、野見神社 について紹介します。

在所:野見町6-6

【ポイント】

①.時代の変遷

・宇多天皇時代(887~897)疫病退散を願って「牛頭天王」

・16世紀高山右近が破壊

・元和5年(1619)松平紀伊守が社殿を再建。

・明治元年神仏分離令により須佐之男命に変更。

・その後、野見宿禰宜を合祀して「野見神社」に改称

※ 明治に入って式内社の称号を狙ったが、上宮天満宮内の摂社「野見神社」が式内社と認定された。

②.祭神は、須佐之男命と野見宿禰宜

③.境内に永井神社、小島神社、稲荷社がある。

④.小島神社では、初詣の時だけ拝殿前の小池で「水くじ」をやっている。

【関連写真】

南入口2021_10_28 金只

南入口2021_10_28 金只  南入口の大鳥居2021_10_28 金只

南入口の大鳥居2021_10_28 金只

右手の永井神社鳥居2021_10_28 金只

右手の永井神社鳥居2021_10_28 金只  鳥居の額(永井神社)2021_10_28 金只

鳥居の額(永井神社)2021_10_28 金只

北正面の野見神社2021_10_28 金只

北正面の野見神社2021_10_28 金只  野見神社拝殿参道横の永井神社拝殿 2021_10_28 金只

野見神社拝殿参道横の永井神社拝殿 2021_10_28 金只

野見神社拝殿2021_10_28 金只

野見神社拝殿2021_10_28 金只  野見神社の案内2021_10_28 金只

野見神社の案内2021_10_28 金只

北入口の稲荷神社2021_10_28 金只

北入口の稲荷神社2021_10_28 金只  東側の小島神社鳥居2021_10_28 金只

東側の小島神社鳥居2021_10_28 金只

小島神社の由緒書き2021_10_28 金只

小島神社の由緒書き2021_10_28 金只  小島神社の拝殿の本殿2021_10_28 金只

小島神社の拝殿の本殿2021_10_28 金只

【補足説明】

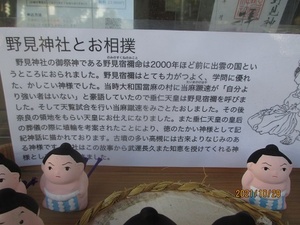

①.社務所受付の案内板より

野見神社とお相撲

野見神社の御祭神である野見宿禰宜は2000年ほど前に出雲の国というところにおられました。野見宿禰宜はとても力がつよく、学問に優れたかしこい神様でした。当時大和国當麻の村に當間蹶速(タイマノケハヤ)が「自分より強い者はいない」と豪語していたので垂仁天皇は野見宿禰を呼びました。そして天覧試合を行い當間蹶速をみごとにたおしました。また垂仁天皇

の皇后の葬儀の際に埴輪を考案されたことにより、徳のたかい神様として機紀神話に描かれております。古墳の多い高槻には古来よりなじみのある神様です。当社はこの故事から武運長久また知恵を授けてくれる神様としてお祀りしてきました。

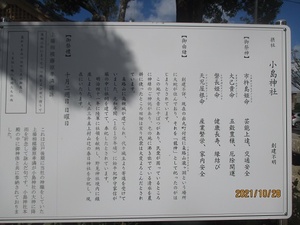

②.小島神社の由緒書きより

創建不詳、現在の出丸町付近に粂路山瀧ケ淵(クメジヤマタキガフチ)という場所に大蛇が住んでおり、それを「龍神」として祀ったのがはじまりとされています。

この地で大昔に干ばつがあり、民衆が困っているところに神様のご神託があり、その地に湧き出でている清水を農耕に使ったところ田畑は実り民衆は大変よろこんだとされています。

粂路山に高槻城が建てられ、代々城主より寄進を受けていました。光和年間(1619年頃)に松平紀伊守家信が城の中に社祠を建てて、奉納したとされています。

明治41年に陸軍に社領を献納し、野見神社境内に鎮座しました。大正3年真上村上辻の春日神社を合祀し、現在にいたります。

【参考情報】

Wikipedia:野見神社(高槻市)

Wikipedia:野見宿禰神社

Local Wiki:片埜神社・・・相撲の恩賞で受領した領地