住所 室蘭市輪西町1丁目12-7

TEL 0143-44-4371

営業時間 AM8時頃~PM7時頃 (商品がなくなり次第閉店の場合もあります)

「これ以下にはせず これ以上は望まず」

輪西二条通り。看板もないまま 同じ場所・同じ製法で100年・・・豆ふを作り続けているお店があります。

「間嶋豆富店」

http://www.majima102.com/100story.htm

創業 大正5年。初代店主・間嶋ツネさん 二代目・間嶋静子さん 三代目・間嶋たけさん 四代目・間嶋定子さん・・・と 代々、懸命に汗を流して働く女性の手を中心にお店は続き 五代目・斉藤由雄さんへとその襷が渡されたのは、2006年。

それまでご実家の、作業服や革靴を扱うお店を営まれていた由雄さんは 四代目のご主人である義父・啓太(ひろた)さんが病に倒れられた時、豆ふづくりを継承していく決意をされたそうです。

「私が妻 (四代目の長女・千香子さん) と結婚してからも 三代目は曲がった腰で店頭に立ち 毎日 薪窯で油揚げを揚げていました。91歳で天寿を全うする2週間前まで働いていいたんですよ」と “豆ふ屋の婆ちゃん”と誰からも親しまれた 三代目・たけさんの思い出を懐かしそうに語られました。

三代目のご主人である 三次郎(さんじろう)さんは、市役所勤務の傍ら 毎朝3時前には起きて作業をしてから出勤。昼休みには一度戻り 仕込み作業をして再び市役所に戻る・・・という生活を 何十年も続けられたそうです。四代目のご主人の啓太さんは 銀行を退職されてから 本格的に豆ふ作りに打ち込み 定子さんとご夫婦で作業されていました。「自分も休日に義父の作業の手伝いでもしていれば、もっと色んな事を教われたんでしょうね・・・」と 五代目は少し寂しそうに、微笑まれました。

「全盛期は 室蘭市内に40店舗以上の豆ふ店があったそうなんですが 現在はうちを入れて 四軒です。 いまは組合も無くなりましたが 年に一度は皆さんと集まるんですよ」

五代目は 伝統を守りながら 新しいことにもチャレンジ。ホームページを作成し 「遠方の方にも召し上がっていただけるように・・・」と インターネット販売も始められました。「遠くは大阪圏からの注文もあるんです。二度・三度と注文があると 本当にうれしいですよ」 http://www.majima102.com/items.ht

豆ふ作りの作業は 毎朝5時前 前日から水に漬けた(夏期・10時間/冬期16時間程)大豆を擦る作業から始まります。

擦った大豆を 薪窯で煮ます。

ピカピカに磨かれた薪窯

ピカピカに磨かれた薪窯 10年ほどで煉瓦を組み替えてメンテナンスする薪窯

10年ほどで煉瓦を組み替えてメンテナンスする薪窯 パチパチと薪がたてる音が心地よい

パチパチと薪がたてる音が心地よい

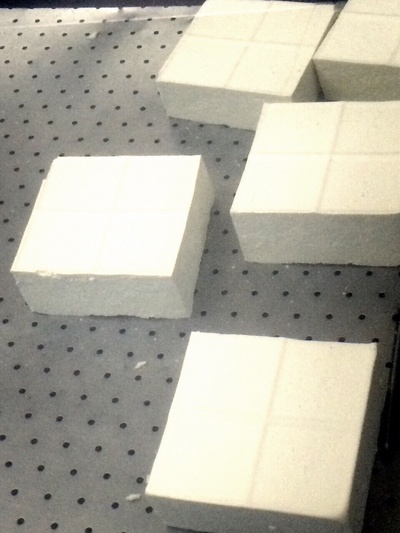

煮た大豆を 木綿の袋に入れ“おから”と“豆乳”に分けて 天然にがりを入れて型に入れ 重しをかけます。

30分程で 木綿豆ふが出来上がります。「百年豆富」はその倍の時間重しをかけるそうです。

油揚げに使う豆富は 専用に作られます。しっかりと重しをかけ水抜きします。

薪窯でたっぷりの油の中で泳がされて揚がった油揚げ・がんもどきは とにかく香ばしくてツヤツヤしています。

揚げ物の薪窯は20年くらいでレンガを組み替えます

揚げ物の薪窯は20年くらいでレンガを組み替えます 写真提供米津 秀明

写真提供米津 秀明 写真提供米津 秀明

写真提供米津 秀明

煮る・揚げる工程で使用されるのは すべて薪窯。「この製法で豆ふを作り続けているのは 道内でうちだけじゃないですかねぇ」

薪窯で焚かれる薪は 知り合いの大工さんや木工所が 作業で出た木の端を持ってきてくださるそうです。

「周りの方の支えがあってなんです」と。

着物の着付け教室をなされて 今でも飛び回ってお仕事をされてる四代目・定子さんも ピアノ教室をお持ちの奥さま・千香子さんも 朝の作業は総出で行います

毎朝8時頃 作りたての商品が 店頭に並びます。

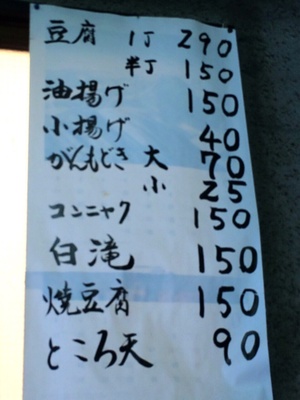

夏期限定(5月~9月末頃まで)の人気商品が “ところてん” 毎年心待ちにされているお客様が大勢いらっしゃるとのこと。

静岡県・伊豆の天草を 酢を入れて4~5時間煮溶かして 天然の海の栄養をタップリと抽出するそうです。5つの型で約180人分。これを毎日2回。

着物の染に使用されるような木枠の型に流し込まれた姿は とても清楚な美しさ・・・いつまでも見ていたくなるような風景です。

「大手スーパーから “是非 商品を置かせてほしい” というお話も何度か頂きました。有り難いお話ですが全てお断りさせて頂きました」と五代目。

「これ以下にはせず これ以上は望まず」

創業者・間嶋ツネさんの理念を 頑なまでに純粋に守り続けてきた100年。

社会情勢が刻々と変化していく中で 品質を決して落とすことなく 景気が良いからと欲を出すことなく 100年同じ製法で作り続ける・・・

「間嶋豆富店の豆富という字には 何か特別な思いが込められているのですか?」と定子さんに尋ねてみると「豆が腐る・・・という字は豆ふに失礼。栄養たっぷりの大豆を使った豆ふで 体も心も富んで欲しい。という創業者・ツネの思いが“豆富”という文字に込められたそうです」と。

「100年続いてこれたのは 私たちの努力だけではありません。お客さまから力をいただいて 皆様のおかげで続いた100年です」と 優しい笑顔で答えてくださいました。

豆を擦る機械 水抜する重しの機械 木枠 薪窯 五つ玉の算盤・・・

その全てが 時を刻みながら働いてきた美しさで 輝いて見えます。

「自分の箸と お気に入りのガラスの器を持参して 突き立てのところてんを食べる・・・なんて事もできるね」 と友人。

とても素敵な贅沢を教えてもらいました。

写真提供杉山 幹夫

写真提供杉山 幹夫

2015.5.14 撮影・文 中村 麻貴

友人が「間嶋さんで買ってきたよ!」と送ってくれた 豆富・揚げ・ところてん の黄金三点セットの写真を見ると・・・

我慢できるはずもなく 輪西まで車を走らせる。「こんにちわ~」と店に入ると 五代目が「すみません・・・揚げは完売なんです」と申し訳なさそうに。

「発送する分で 全部出ちゃいました」と。「おっ!お取り寄せのリピーターさんですか?」と伺うと 「いいえ。初めてのお客様なんです。白老の方なのですが、友人からのお土産で うちの豆富と揚げを食べていただいたようで。ご注文いただいたんです」と。

自分は食べれなかったけど ものすごく嬉しく、幸せな気持ち。

そして今日もまた 輪西へ・・・

「すみません。今日も 揚げ 完売です」

大がんもどきが買えたし 奥さま特製の 「おからケーキ」も購入できたし!!

2015.6.20 撮影・文 中村 麻貴

(関連記事)

Front Pageへ戻る