ここでは、船番所跡について紹介します。

在所:堤町ー10

【ポイント】

①.この辺りから問屋場・常夜燈までの間が枚方浜と呼ばれて物資の積み下ろし場となっていた。

②.船番所の役割

・淀川を通行する船を監視 。

・船切手(通行手形)改め、上米の取立て、水難救助、船の争いを捌く等々 。

③.享保元年(1716)(将軍吉宗の時代)の許可されていた船数 。

・過書船 30石船(乗客用)は 671隻

20石船(貨物用)は 507隻・・・俗に淀船と呼ばれた

・伏見船 200艘

④.30石船の大きさと旅程

・長さ17m、幅約2.5m、上り一日、下り半日

⑤.船は伏見と大阪八軒屋の間を就航

⑥.「くらわんか舟」の由来

飲食物を商う煮売茶舟(ニウリチャブネ)の、「餅くらわんか、酒くらわんか」という売り言葉からきてる。

1615年の夏の陣の報奨として、高槻市桂本に、商い船の特権が付与されたのが始まり。

【関連写真】

船番所跡2012_05_22 金只 ~

船番所跡2012_05_22 金只 ~ 案内板2012_05_22 金只 ~

案内板2012_05_22 金只 ~

木南邸と船番所2012_06_01 金只

木南邸と船番所2012_06_01 金只  馬繋ぎ?2015_03_13 金只

馬繋ぎ?2015_03_13 金只

船番所跡の桜2016_04_02 金只

船番所跡の桜2016_04_02 金只  夏の船番所跡2018_05_10 金只

夏の船番所跡2018_05_10 金只

【補足説明】

①.現地観光案内板より

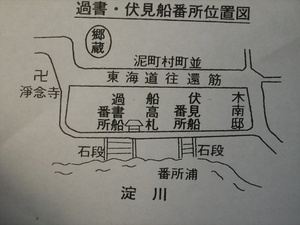

過書船(かしょぶね)と伏見船の船番所

通行手形を持つ特権川船のことを過書船と称し、享保初年(1716)には、乗客を主とした30石船671艘、貨物運送を主とした20石船507艘が、大阪と京・伏見の間を航行していました。

一方、過書船の営業独占に対抗して、元禄11年(1698)に伏見船の営業が認められたため、両者は、激しく競合しました。泥町村には、過書船・伏見船の船番所がそれぞれ設置され、淀川を上下する船を監視しました。

30石船とくらわんか舟

30石船は船頭4人、乗客定員28人で伏見から大阪への下りは半日か半夜、上りは、竿をさしたり、綱を曳き上げるため、1日か1晩を要しました。

船客相手に飲食物を商う煮売茶舟(にうりちゃぶね)は、「餅くらわんか、酒くらわんか」という売り言葉から俗に「くらわんか舟」と呼ばれました。

昔から、淀川は大阪と京都を結ぶ交通の大動脈として、多くの舟が上下していましたが、大阪夏の陣(1615)の時に徳川方に協力した功によって、淀川を上下する舟に、食物を売る特権を与えられたのがくらわんか舟で、後に地の利によって、枚方の方が繁栄したようです。

発祥の地は、ここ高槻市桂本といわれ、「柱本茶船記録」に書き残されています。1615年の夏の陣で徳川方に協力した報奨として、兵量輸送地であった高槻市桂本に、徳川幕府から商い船の特権が付与されました。その桂本の淀川堤防上には、くらわんか舟発祥の地としての碑が建てられています。

【参考情報】

インターネット:石松三十石道中 浪曲 広沢虎蔵:

Localwiki:三十石舟歌